Making

デザイナーが語る。エゾマツクラフトができるまで。

Story 1

2013.7.

始動

「エゾマツの粉末をすきこんだ紙をつくろう」 紙箱のプロ、近藤さんから相談を受けた。北海道生まれのプロダクト開発に関わることは、北海道で活動する者としてそれだけでワクワクする。世界中のデザイナーから「こういうのが欲しかった」と言ってもらえるような提案がしたい。ミーティングではエゾマツ以外にも紙にできそうなアイデアが湧いた。まずはこの紙の製品化を成功させ、開発をシリーズ化できたらと夢はふくらんだ。

Story 2

2013.9.

可能性

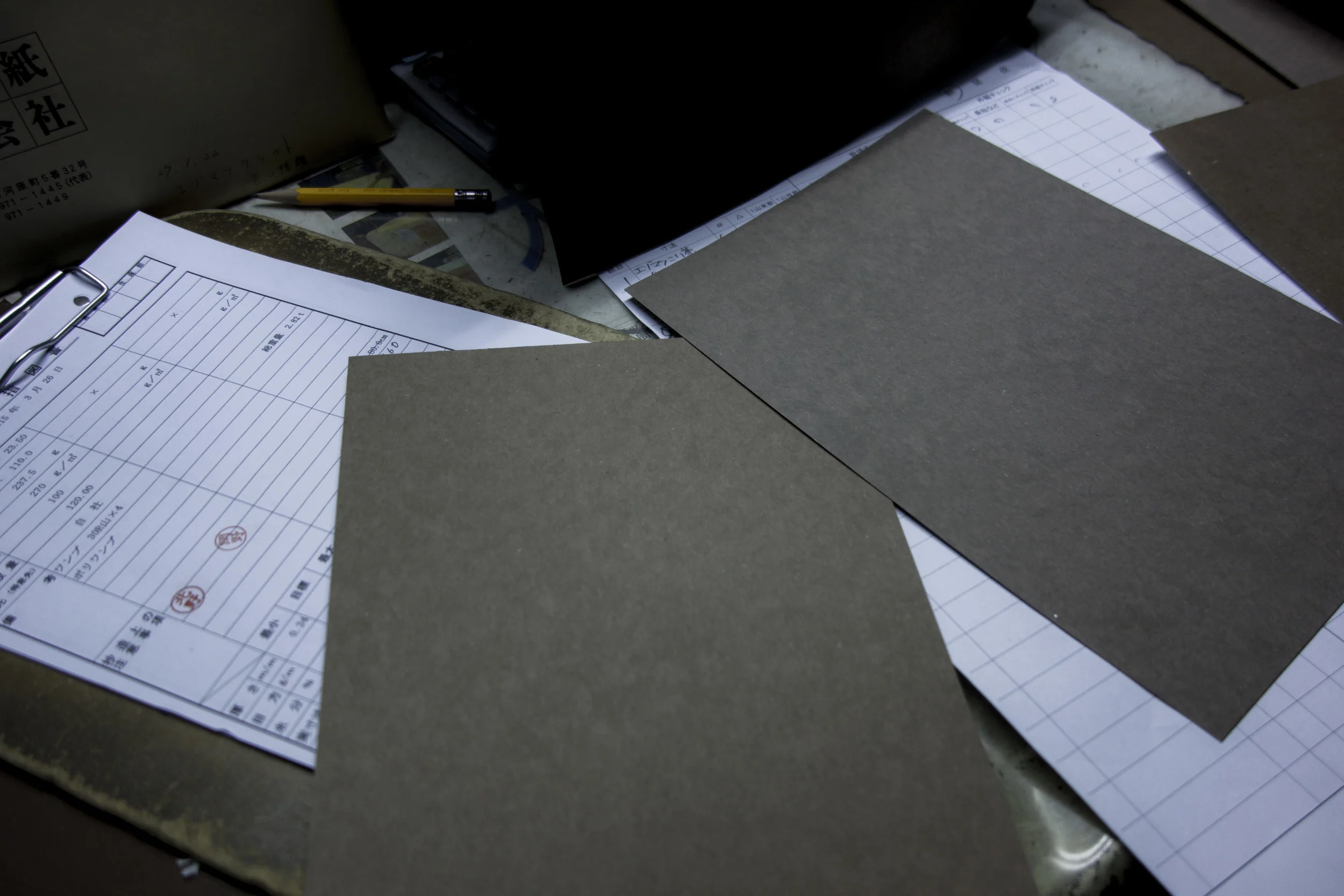

大和板紙さんと顔合わせ。以前から名刺制作などの案件で大和さんの板紙を何度も使用していた。厚紙の分野ではデザイナーの間で有名な企業。大手にはできない個性的な紙をたくさん商品化している。デザイナーとのコラボやオーダーメイドの紙開発などは手慣れたもの。“デザイナーという生き物”を理解されているようだった。テーブルにはおもしろい紙のサンプルが大量に並べられた。紙の話は酒がなくても何時間でもつづけられる。エゾマツの紙の開発については可能性が少しづつ見えてきた。僕の出身である関西の会社と一緒に仕事ができることもうれしい。関西弁の打ち合わせに心がなごむ。

Story 3

2014.4.

アイデア

エゾマツ粉末のサンプルが上がってきた。言うなればただの木の破片。大和さんが試験的に漉いたサンプルを見て、粉末の量や細かさなど意見を出し合う。ベージュや白系の紙はよくある和紙のようで、まだ使用するイメージがわかない。木の印象を活かすために僕はこの時点で「紙は木の色(茶色)にしよう」と決断した。また「8層を重ねてつくる板紙の構造」や「染料」についてなど技術的な話を聞くこともできた。「8層の内うち最前面の層を薄く重ねて下の層の色を出すことで違う色になる」というリバーシブルの紙の構想もこのタイミングで思いついたものだ。

Story 4

2014.1.

整理

どんな紙がいいのだろうか。デザイナーとして欲しい紙、業界内外からの需要、箱として表現する際の機能性などを再整理。さらに板紙の市場分析やエゾマツという地域性・ストーリー性などを検証してコンセプトへと落としこむ。欲しい紙を考えると、厚さ、色など、デザイナーとしてバリエーションをたくさん作りたい欲求にかられる。ありそうでなかった紙、デザイナーをワクワクさせるような紙、チップボールやクラフト紙などやがて定番となるような名作、リバーシブルの紙、木の色や雰囲気が感じられる紙。これらを目指していこう。

Story 5

2014.5.

試作

コンセプトに沿ってテスト漉きとチェックを繰り返す。エゾマツの粉末の大きさも、色や質感も、はじめからイメージ通りにはならない。ましてやコンセプトを立てたとはいえ、言葉にしにくい感覚的な部分も大きい。カラーチップや会社にある紙の端切れなどヒントになりそうなものを大和さんに発送する。「もう少し色味を近づける」「工程で現れる金属の網目が紙の表面に出るのをもう緩和できないか」「印刷適性のために表面に施された塗工をなくせないか」など細かな指示した。が、どうしても無理なこともある。何度もテストとチェックのやり取りを繰り返し、ようやく理想の「エゾマツクラフト」に近づいてきた。テスト漉きといっても、一枚の紙を手漉きするような単純なことではなく、工場のラインが動いて、大量のエネルギーや原材料を消費し、一度に何枚もの紙がつくられてしまう。テストにはコストが多分にかかる。何度も何度もお願いすることはできない。

Story 6

2015.1.

理想

最後(になるであろう)テスト漉きサンプルを持って大和さんが札幌に。理想の「エゾマツクラフト」の色味がほぼ再現されていた。エゾマツの粉末が散りばめられた質感も、三色そろえた深い茶色も、表裏のバランスもほぼ理想に近い。これまでのやりとりは大阪と札幌の距離を隔てたキャッチボール。やりとりにタイムラグとズレが生じる。最後に少しでも理想に近づけるために、大阪の工場を直接訪れることになった。意見を投げるラストチャンス。

Story 7

2015.3.

職人

近藤さんと二人で大阪へ。工場にとってはゴーサインをもらうための最後の仕事だ。この時点で調整できることは限られている。工場をくまなく案内していただき、製紙業の大変さと壮大さに感動する。工程の最後に板紙の形になってできあがってくる「エゾマツクラフト」をその場でチェック。「理想に近いけどもう少しだけ!」と色について泣きのお願いをさせてもらう。職人さんたちは色を計測する機械で微調整してくれた。工場とはデザイナーにとって気持ちのいい場所だと思う。プライドを持った職人が技術を発揮する場所。同じ目標に向かって労を尽くす仲間でもある。だから僕は熱量を持って希望を伝える。むずかしい理由はあれど職人さんが「できない」とは言うことはない。必ず応えようとしてくれる。最後に機械から吐き出された板紙は、3年かけてみんなでつくった理想の「エゾマツクラフト」だった。